米津玄師「Flamingo」無限ループと村上春樹 後編

前回の続き。

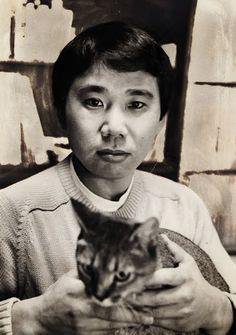

【村上春樹】

村上作品は謎が謎を呼び、伏線を回収せず投げっぱなしにして終わることがある。というか終わる。

その構造は米津の「Flamingo」と似ている。

二十歳くらいの時に一度「スプートニクの恋人」を読んだが、さっぱり良さがわからなかった。

僕が村上春樹にハマったのはそれなりに小説を読んだ後だった。

当時ハマっていたのは「サルトル」「カミュ」「ヘッセ」などのヨーロッパ文学。

「ドストエフスキー」「トルストイ」ロシア文学。

「三島由紀夫」「大江健三郎」「安部公房」日本文学。

80年代以前の芥川賞受賞作家。

主に実存主義文学を読んで「ふむ。人間とはなんたるか」みたいなものをこねくり回すめんどくさい若造だった。

その後、25歳くらいでまた村上作品を読んで、なぜかハマった。

長編をすべて読み、短編・エッセイもほとんど読んだ。

彼の小説には不可解なことが次々と出てくる。

「突然失踪する妻」

「メンヘラ女子」

「理由もなく自殺した親友」

「謎の組織」

「暴力的な象徴」

「SEX」

出てくるが、すべてぶん投げて終わることもしばしば。というか終わる。

わけがわからない。なんだこれは。

わからないんだけどなぜか引っかかる。

よくわからないから、彼のルーツと言われるアメリカ文学も読んだ。

「フィッツジェラルド」「リチャード・ブローティガン」「ジャック・ケルアック」

「サリンジャー」「カート・ヴォネガット」「トマス・ピンチョン」

そうすると朧げながら見えてきた。別の地平が。

それまで読んでいた文学は、人間とはなにか。社会とはなにか。そういったものの重要性。

社会と関わること。人の内面に潜ること。掘り下げること。

逆に、アメリカ文学を読んで見えてきたのは、関わらないこと。代弁しないこと。意味のないことの重要性。

村上作品は文壇から「結婚詐欺のような文学」と叩かれ、フェミニストから「お前の都合よくホイホイ寝てくれる女が次々現れるわけねーだろ」と叩かれ、ウケが悪い。

果てには彼の出自が学部卒であるから文学のなんたるかを知らない。とか、ジャズ喫茶経営に行き詰まったから作家になった、売れる事を目的としたそろばん弾きの上手な売文作家だ。

などと言われたりもする。

まぁ、もしかしたらそうなのかもしれない。

もちろん村上はやれやれと言って「関わらない」ようにしている。

アカデミックエリートは「芸術性に於いて、文学性に於いて云々」の視座で言説を垂れる。

だが仮にそういったものを取り除いたとしたら、世界で類を見ないくらい純文学という商業的に細いジャンルで大成功したのが村上春樹。

これがケータイ小説だと「稼げてよかったね!」で、ハッピーエンドだが、純文学というジャンルやノーベル文学賞候補という文脈が入ってくるからめんどくさいことになる。

【意味のないこと。関わらないこと。理解できないこと。謎なこと。etc..】

現代は商業的に成功している=ダサい・芸術性がない。そういった呪縛から解放される時代に向かっている。

どこの層に消費されているのかよくわからないものに対して「あの権威が素晴らしいと言うのだからすごいはずだ」みたいな幻想は、もう昔みたいに価値を持たなくなった。

今時、良い大学を出れば将来が保証される、などと言ったら笑われるだろう。

良い家に住んで、良い車に乗って、良い食事をしても特別人生の助けにはならない。

つまり、価値や評価は相対化され、個人に委ねられる時代になったわけだ。

権威もステータスも表面的には一応の意味を持つが、本質的にはあまり意味がない。

内田樹は「村上春樹にご用心」という著書の中で村上作品の読み方を

『ある書物全体を<謎>を蔵したテクストであるとみなすような読み方のことである』

と定義している。

村上春樹の小説は、読めば読むほどに謎が深まる仕掛けに満ちている。

そして謎を謎のままブン投げて終わる。

理解できないこと。謎であること。

米津玄師の「Flamingo」

村上春樹と「村上文学」

時代の先端を切り開いてきたのはそういったコンテンツやコンテキスト。

「他人と違う何かを語りたければ、他人と違った言葉で語れ」

これは村上春樹が敬愛する作家、フィッツジェラルドの言葉だ。

世の中には、意味のあること。わかりやすいこと。関わること。で溢れている。

で、あればだ。もし他人と違う何かを創造したいのであれば、理解できないこと。謎であること。関わらないこと。etc...。が、とても重要になってくるのではないか。

重要なのは、想像力の解放であり、判断の自由。

システムからの解放。権威からの解放。

生存戦略としての商業を引き受けつつ、全く評価されないかもしれないリスクを抱えて、違うやり方で創造すること。

最後に。

米津玄師と村上春樹を巡る商業と芸術的価値の関係。または「謎」「意味のなさ」「関わらない」などのコンテキストの重要性について批評的に書いてみた。

12月の忙しい営業の合間に書いたので、色々と散らかした言説になってしまった(今日は過去最高売上・客数を更新した)

とりとめもなく書いたので読み返して論旨が破綻しているかもしれない。

青臭い理想を掲げて尚。しかしながら。

才能ある多くのアーティストが消えていった理由として「商業ベースで成功しなかったから」という見方もできるのではないか。

クリエイションと商業の隣接した暴力性。

時代を変える異才は双方の垣根を軽々ジャンプする。そして世間で巻き起こる喧々轟々の議論を俯瞰する。

なぜなら彼らは創造者であり、市井の人間がこねくり回すあれやこれやに興味がないのだから。

関山