格差社会とは学習格差である【稼ぎたいなら学習しろ】

こんにちは関山です。

TVでもネットでも、格差社会という言葉をよく耳にします。

経済格差、所得格差、資産格差、学歴格差etc...

それら格差の原因は「学習格差」です。

学ぶことで基本的に多くの「格差」は解消できます。

今回は格差の根源である「学習格差」について、僕の考えを書きたいと思います。

【 〜前提として〜 自分自身まったく勉強をしてこなかった】

【稼ぎたいなら勉強しろ】と、煽り気味なタイトルをつけたわけですが、自分自身そんなに勉強を頑張ってきた方ではありません。

中学の時は受験のためにそれなりに勉強しましたが、高校時代は勉強した記憶が一切なく、授業はほとんど寝ていました。あるのは「バンド」「麻雀」「パチンコ」「飲み会」の記憶だけ。

そんな僕が【稼ぎたいなら勉強しろ】とは矛盾したタイトルですが、そう思う理由について書きたいと思います。

【学習はいつ始めても遅くない】

学習と言っても様々なジャンルがあるので、一概に「これが学習である」と定義するのは難しいです。すぐに思いつくあたりだと「本を読むこと」が学習の基本形として浮かぶでしょう。

高校生の頃はまったく勉強しなかった僕が【学習】に目覚めたのは美容師になってから。

もちろん美容師としての技術練習は通常通り行い、それ以外に時間を見つけて本を読むようになりました。

20歳そこそこで読んでいた本は「哲学」に関する本。

「働くことがイヤな人のための本」

著者は中島義道という哲学者の方です。

「働くことがイヤな人のための本」とは実に自分らしいな。と思うのですが、その時はとにかく働きたくなかったのでしょう笑

当時は一冊の本を読むのにも大変時間がかかっていました。

数日〜1週間はかかっていた。

今だとこの本を読み終えるまで2時間くらいでしょうか。

その後、読書は習慣となり、ジャンルと深度は広く、深くなっていきます。

本を読むようになってから、時間があれば読むことが習慣となりました。

勉強をしたいからというより、単純に本を読むことが楽しかったからです。

僕が本を読んで学んできたことをリストにすると

・哲学

・思想

・文学

・批評

・芸術文化論

・宇宙科学(相対性理論・量子論)

・分子生物学(DNA RNA)

・脳科学

・金融

・会計

・マネジメント

・マーケティング

etc...

ざっと思いつくところだとこれくらいですが、そのほかにもたくさんの領域を本から学んできました。

【学ぶことの効用 教養と実学】

様々な領域を学ぶことで物事が「客観的」かつ「論理的」に見えるようになり、広い視野を持てるようになります。

今まで手当たり次第様々な領域を学んできましたが、リストアップした分野には「教養」と呼ばれる領域が含まれています。

教養は、すぐに仕事に結びつくものではありませんが、人生を通して人間的魅力や、深みを醸成するものです。

一方、学びのもう一つの領域に「実学」と呼ばれる領域があります。

仕事に直結する学習のことです。

人によって仕事に直結する分野かどうかは分かれるところでありますが、先ほど挙げたリストの中では、上に行けばいくほど「教養」に近く、下に行けばいくほど「実学」に近いでしょう。

美容師の技術練習も「実学」です。

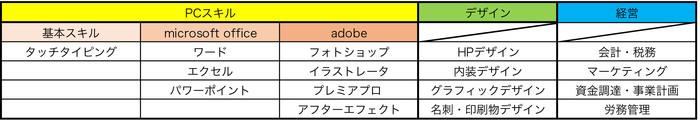

以下、読んできた本とは別に、僕が学んできた実学をざっくりまとめてみました。

ちなみに僕が現在進行形で学んでいるのはプログラミングです。

現在HTMLとCSSを勉強中ですが、サイトを自分で作れるくらいまでのスキルは身につけて、その後はPythonやSwiftを学び、社内向けのアプリ開発やデータを抽出できる仕組みを構築できたら理想だな。と思っています。

【なぜ学習しないと稼げないか】

冒頭で格差社会の根源は学習格差だと述べました。

格差というものには様々なカタチがあります。

社会で論じられている格差の多くは「経済格差」を元にしているものがほとんどでしょう。

「経済格差」とは言い換えると「所得格差」です。

稼ぎが多いか、少ないか。

ピーター・ドラッカーは著書の中で「21世紀は知識労働者の時代」と書いています。

20世紀はブルーワーカー(肉体労働者)の時代だったが、21世紀はナレッジワーカー(知識労働者)の時代である。と。

ドラッカーの言説通り、現代では知識を持たざるものが所得を増やすことは難しい時代です。

「北斗の拳」では《腕力》が力を持つ世界ですが、我々の生きる世界では《知力》が力をもつ世界です。

美容師も技術だけ上手ければ売上が伸びるという時代ではありません。

かつてカール・マルクスが《資本論》で共産主義社会を唱えた頃は階級闘争が明確にあり、資本家と労働者の二項対立/格差が顕著に設定されていました。

残念なことに、彼が提唱した壮大な社会実験は歴史を鑑みるに頓挫しました。

また、トマ・ピケティの《21世紀の資本》によると、格差の溝はどんどん深くなり拡大しているようです。

経済格差は時代が変わっても解消されていない。

しかし。格差の中でも改善されている分野がある。

「情報」です。

日本は、インターネットがインフラとして敷かれ、誰もがスマホを持っている国です。アクセスしようと思えばほとんどの情報にアクセスできる。

また中国や北朝鮮のように思想の弾圧もない。

アフリカの貧しい農村の生まれだからまったく情報にアクセスできないということもない。

情報格差は改善され、誰にでも学ぶチャンスがあります。

インターネットと書籍があれば、医学や理化学の領域を除けば大学も必要ないでしょう。

情報格差がないと簡単に述べましたが、情報を扱うにもスキルが必要です。

例えば、たどり着きたい情報にたどり着くための検索スキルであるとか、情報を解析するために、例えば、グーグルアナリティクスを扱えるスキルなどです。それらを学習で身につける必要があります。

格差の是正を叫ぶ人はたくさんいますが、個人的には経済格差を是正することにフォーカスを当てるより、学習格差を是正することの方が重要だと考えます。

学ぶことでスキルが上がり、稼ぐことの難易度は下がる。

学ばなければ、これからの時代お金をたくさん稼ぐことは不可能です。

平均所得を手にすることも危ういでしょう。断言してもいい。

親が資産家で金持ちである。とかの幸運な先天的条件を持ち合わせている人を除けば、稼ぐためには自ら学ぶ以外方法はありません。

【どのように学習すべきか】

さて、格差にまつわるあれやこれやを述べた上で。

僕が実際にやってきた「学習するためのポイント」を書きたいと思います。

学習の難しさは継続させることにあります。

だいたいの人が「勉強しよう!」と思い立っても、ちょっとかじってみて諦めることがほとんどです。

ダイエットとかでも一緒ですね。

継続できない。

継続させるためにはコツがいります。

以下、僕が考える継続学習するための2つのポイントを書きます。

【①〜全体像を捉えること〜初めから難しい本を選んではいけない。入門書を買え】

多くの人が学習の入り口でコケます。

かつての僕もそうでした。

原因は、初めから全力ダッシュしてしまうことにあります。

学習はマラソンです。

学習の多くは、短くても1ヶ月、長いと年単位の時間をかけて取り組むことがほとんどです。

初めから全力ダッシュしてゴールまでたどり着けるはずがありません。

僕は哲学から学習をスタートしたので、わかりにくいかもしれませんが哲学を例に挙げてみましょう。

「哲学」を学ぶとして、初めから原著にあたってはいけません。

例えばキルケゴールという哲学者の「死に至る病」という本の冒頭はこういった具合です。

「人間とは精神である。精神とはなんであるか?精神とは自己である。自己とはなんであるか?自己とは自己自身に関係するところの関係である」

「?」

頭にハテナしか浮かびません。

冒頭からこれなので、その先を読む気にはならないでしょう。

ちゃんと読み解けば理解できるようになるのですが、いきなりスタートしても意味がわからない。僕もそうでした。

では理解するためにはどうしたらいいのでしょうか?

〜入門書を買って外堀を埋める〜

新しい領域を勉強するとき、必ずそのジャンルの本を少なくても5冊、多くて10冊くらい買うようにしています。

その中の多くを入門書が占めます。

仮に5冊買うとして

《入門書3、中級書1、上級書1》

もしくは

《入門書2、中級書2、上級書1》

くらいの割合です。

哲学であれば「サルでもわかる!超哲学入門」みたいな本はブックオフに100円でゴロゴロあります。

仮に10冊100円ですべて揃えたとしても税込1080円です。

図書館で借りればタダ。

本を仕入れて、家に帰ってやることは、入門書にざっと目を通すことです。

わからないところがあれば飛ばしてしまって構いません。

「はっ」と思った箇所があれば線をバンバン引いて折り目をつけましょう。

また、最初から最後までしっかり読んで、読み終えてから次。みたいに読む必要もありません。

わからなかったら飛ばす。途中から読む。ある程度理解したら捨てるか売る。でOKです。ブックオフで100円ですから。

消耗品だと考えてください。

重要なことは全体の外堀を大枠で捉えてしまうこと。

初めから難しい本を読むと細部が強調されてしまって、全体像が掴めない。

おおよその学問において、歴史や系譜を抑えることが理解のスピードを早める鍵となります。

わからないことがあれば、インターネットで検索して補完しても良いでしょう。

1〜2週間程度で入門書をざっと読み、大枠を掴めば中級に進んでもそれなりに理解できるようになっているはずです。

ここらへんからは時間をかけてじっくり読み進めます。

わからないことがあればググるなり丁寧に調べる。わからないままにしない。

上級までいくかどうかは自分の仕事や、プライベートを天秤にかけて時間を割く意味があると判断するのであれば学習すればいいでしょう。必要だと思えば進む。で構いません。

もしその分野に適性があれば、学習すること自体が趣味みたいになっているはずです。

その段階ではすでに学習ではなく、楽しみとして成立しています。

1分野でこのサイクルを回し切ったら他の領域でも同じことが転用できます。

要はフルマラソンの走り方が理解できた。ということです。

最初に大枠を掴んでしまうやり方は、技術学習でも有効に機能します。

カットレッスンはワンレングスから初まることが多いですが、その段階ではレイヤーや、グラデーションの構造は理解できていません。

しかしワンレングスを完璧にこなして次。グラデーションを完璧にこなして次。とやるから時間がかかる。飽きる。

そうではなく、まずはレイヤーやグラを含め、技術体系の全体像を抑えてしまうこと。

そうするとカットの全体構造が客観的に捉えられるようになり、理解と技術習得のスピードが上がる。

経営でも同じ。

局所的にマーケティングだけ動かしてもブランディングの領域が成立しないし、会計の知識だけあってマーケティングを理解していないと業績は伸ばせない。その逆であれば経営が成り立たないでしょう。

基本的に社会で必要とされるスキルに局所的なものはほとんどなくて、相互補完や相互シナジーの上で成り立ち、成果を上げていくものが大多数です。

人と全く関わらない職人的技術のみで成り立つ職業であれば全体を俯瞰して捉えなくても問題ないと思いますが、基本的にこれから稼げる仕事にそのような分野はほとんど存在しないと考えた方がいい。

むしろそういった職業は今後どんどんAIに置き換わっていきます。

【②アクティブラーニングのススメ】

さて、学習を加速させるポインントの2つめ。

自分一人で黙々と学んだだけだと、学習スピードはある一定の水準から鈍化します。

そこで僕がやっていることが「アクティブラーニングです」

簡単に言うと「実際にやりながら学ぶ」ということです。

僕はイラストレーターやフォトショップを使って自社の名刺作成やHPデザイン、内装デザインをしています。

これは自分の会社だから始めたわけではなく、以前所属していた会社でもHPのデザインや名刺のデザイン、グラフィックデザインを請け負っていました。

もちろん初めはギャラなど発生しません。

むしろギャラなしでいいのでそういう案件があればどんどんやらせてもらうようにしていました。

興味本位でやってみた中で、色々な問題も発生します。

例として、かつて僕がぶち当たって問題を2点挙げましょう。

①10年以上前、フライヤー作成を頼まれる。当時イラストレーターを買うお金はなかったので、フリーのソフトをダウンロードして作成。そのソフトだとRGB(色の出力方式のこと)にしか対応していなくて、CMYKのデータを作成することができない。(のちにプラグインで対応できることがわかる)そもそも.AIの拡張子すら知らない。そんなこともわからずに入稿。くすんだ色味でフライヤーが仕上がる。

②名刺入稿しようとして、データをアップロードしたが、印刷会社から「アウトライン化して入稿してください」とメッセージが来る。「アウトライン化」の意味がわからなかったので、ググってどういうことか理解する。

今思い返しても印刷会社の方には無知すぎて大変申し訳なかったと思うのですが、そこで失敗したから加速度的に学習することができました。

イラストレーターを使ったことがない方は上の失敗体験を読んでも「?」だと思います。まず横文字が多すぎる。

もちろん僕も元々「?」だったから、上記のような失敗をしたワケです。

アクティブラーニングで実践すると、上記の失敗談がどういうことかすぐに理解できるようになります。

当時は名刺作成とかHP作成とかを依頼すると、かなりのコストがかかっていた時代でした。

それはできる人が少なかったから。

しかし今ではちょっと学べば誰でもできる。

初めはおっかなビックリやるわけですが、やってみて僕が導き出した結論は「やりゃぁできる」ということ。

じゃあやりゃぁいい。

美容師の練習も一緒です。

生身の人間の頭をやらなくてはいつまで経っても本当の理解にたどり着くことはありません。

ウィッグをこねくり回して得られる経験値は人頭の10分の1くらいでしょう。

アクティブラーニングを行うことでトラブルは発生しますし、周りに迷惑をかけることもあります。

ですが、実践で学ぶ効果は絶大です。加速度的に経験と理解を獲得できる方法なのでオススメです。

【まとめ】

すでに美容師としての技術だけ学べば良いという時代ではなくなっています。

使えた方がより人生や仕事が有利になるツールが身近にたくさんある。

しかし、みんななかなかやらない。

なぜなのか?

【勉強の仕方がわからないから】

これが「学習格差」です。

学習格差は稼ぎに直結する。

そして学習格差は時代とともに加速しています。

勉強しない人や勉強の仕方がわからないと言っている人を誰も救ってはくれません。

世の中に様々な格差はあるにせよ、情報格差はほぼありません。

やるかやらないかは自分次第です。

継続学習しましょう。

関山