書くことは思考を整理すること。まとまった文章をスラスラ書けるようになるための方法〜意識編〜

こんにちは関山です。

現代は短文が主流の時代です。

ブログでもラインでも「短文でサクッと」というのが感覚的にちょうどいい。

ですが、逆にほとんどの人が普段、短い文章しか書かない。

いや、書かないのではなく「書けない」のではないでしょうか?

今回は文章の中でも「まとまった文章」を書くコツについて書きたいと思います。

【この記事を読む意味と効用】

・ なぜ文章を書くのか?が明確になる

・ まとまった文章を書くためのコツを掴める

・ ブロネタの幅が増える

【文章とは?言葉とは?】

文章を書くことはメール、ライン、インスタetc...誰しもが普段から行なっている行為です。

日本人であれば文字を「書くこと」「読むこと」はあたりまえにできます。

しかし、同じ文章を書くにしても、人に影響を与えたり、心を動かす文章となると別です。

なかなか普段からそういった文章を書く機会はありません。

世の中で起こる多くのことは言葉で成り立っています。

言葉を扱えるようになれば人の心を動かすことができるようになります。

「文章を書く」とは、言葉を紙や一定のフォーマットに落とし込む作業です。

上手く文章を書けるようになれば、より効率よく、より豊かに人生を生きることができるようになります。

【誰のために「書く」のか】

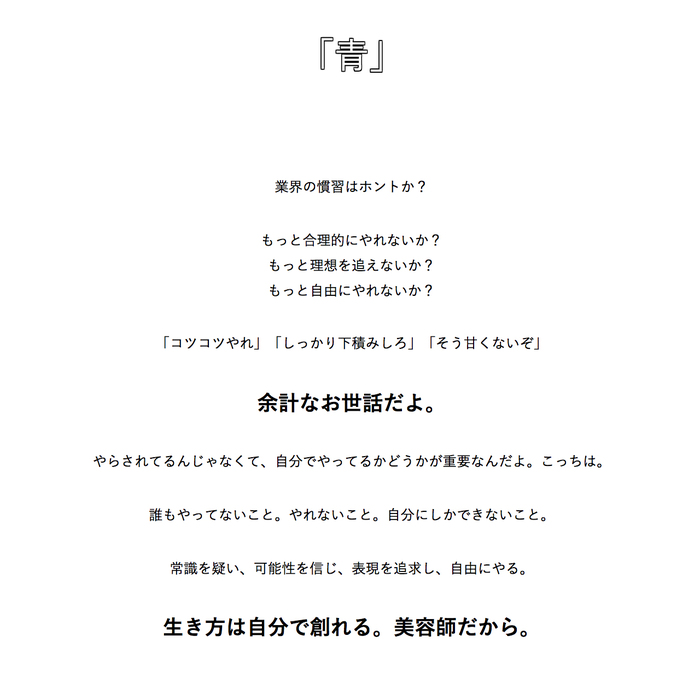

例えばSOCO/AO/SUN「recruit」ページの冒頭文

短文ですが、心情に訴えるための文章です。

文章というより、形式としては詩などに近いと思います。(そこまで崇高なものではありませんが)

こういった形態の文章を書くことは稀ですが、短文でも相手の心情に訴える文章というのは書くことが可能です。

僕が書くブログは長くて難しそうなので、途中で読むのを止める人もいるかと思います。

しかし、全ての人をターゲットにしているわけではありません。

狙っている読者に「面白いな」と思ってもらえればそれでいいと思って書いています。

大切なのは「誰に」向けて文章を書くのか?ということです。

では、誰のために文章を書くのでしょうか?

それは「読む人のために」

です。

【想定読者を明確にせよ】

文章を書く理由は「読む人のために」と言われても

は?当たり前だろ。

と思う方がほとんどだと思います。

でも、ホントにこれだけです。

読む人のためにといっても、例えばブログはインターネット上で閲覧されるものなので、実際どういう人が読んでいるか、顔は見えません。

言い換えると

「読者」=「想定読者」

です。

想定読者というのは、おそらくこういう人が読んでくれているんだろうな。という想定です。

もしくはこういう人に読んでもらいたいな。という想定です。

想定読者をイメージしないと誰に訴えかける文章なのかが見えませんし、誰のために、なんのために文章を書くのかがはっきりしません。そうするとモチベーションも湧きにくいでしょう。

先ほど例を挙げたrecruitページの冒頭文は、美容師さん、美容学生さんを想定読者として書きました。

・ もし自分が転職を考えていたら?

・ もし自分が新卒で就職先をどこにしようか迷っていたら?

自分に置き換えて、もしこういう冒頭文があったら心に響くのではないか?興味をもつのではないか?という想定で書いています。

普段仕事をしていて「ブログ読みました」と、お客様にお声がけいただくことがけっこうあります。

そう言ってくださる方の属性は

・ バリバリ仕事している社会人の方

・ 高い志と熱意のある美容師さん

が多いです。

ということで、上記のような方を想定読者としてブログを書くようにしています。

【ブログが苦手&ネタがない問題】

さて、なんのために文章を書くのかが明確になったところで、いざ「書こう!」となっても「ネタがない。。」という方も多いでしょう。

また、どうやって書けばいいのか、そもそも文章を書くこと自体苦手だ。。という人もいるでしょう

「文章を書く」といえば多くの美容師さんが普段行っていることとして「ブログを書く」ことを思い浮かべるでしょう。

しかし、ブログを更新しろと会社から言われて「ネタをひねり出して頑張って書いている」というのが現状かと思います。

とりあえず写真フォルダを漁ってネタを探す→ブログを書く。の流れ。

ブログネタが思いつかない理由には何点かあります。

① 想定読者が明確になっていない

② 文章を書くこと自体に苦手意識がある

③ 普段から学習していない

以下、上記3点に関して詳細を書いていきます。

〜1.想定読者が明確になっていない〜

先ほど述べた通り。想定読者が明確になっていないと、誰に向けて書くべきかがはっきりしないので、ネタ自体もとりあえずなんでもいいや。ということになりがちです。

逆に想定読者を設定できるようになると伝えたいテーマが明確になってくるので、何をテーマに設定すればいいのかがはっきりしてきます。そうするとネタ自体も浮かびやすくなります。

想定読者を明確にすることは「何を伝えたいのか?」を明確にすることです。

まずは想定読者を明確にしましょう。

〜2.文章を書くこと自体に苦手意識がある〜

文章を書くことが苦手な人は、文章を書きながら構成を考えてしまう人です。

そうではなく、文章の構成を決めてから書き出すと思考が整理され、論点も明確になります。

文章の構成方法がわかると、あらゆるテーマで文章を書くことができるようになります。

「ネタがない」原因の一つに「ある一定のフォーマットでしか文章を書けない」もしくは「フォーマット自体がない」ということが考えられます。

文章を書く技術が向上すれば、あらゆるテーマでブログを書くことができるようになり、ネタ切れを起こしにくくなります。

わかりやすい文章の構成には雛形があります。

基本的には

1.「タイトル」

2.「冒頭」

3.「本文」

4.「締め」

です。

例えばこのポストだと

1.「タイトル」=【書くことは思考を整理すること。まとまった文書がスラスラ書けるようになるための方法】

2.「冒頭」=【この記事を読む意味と効用】

3.「本文」=【なんのために文章を書くのか?】+etc...

4.「締め」=【文章書くことに対する苦手意識がなくなり、文がスラスラ書けるようになります】

という構成になっています。

構成や内容設定はテクニックさえ学べばそんなに難しくありません。

全て書くと長くなるので、書く技術に関しては次回、〜技術編〜で細かく解説していきます。

3.普段から学習していない

普段から学習していないと書くべきテーマというのは浮かびにくいものです。

・誰もが知っている映画

・誰もが知っている音楽

あなたが芸能人とかであれば別ですが、これらのテーマを平易な文章で紹介されても読みたいと思う人はあまりいません。得るものがないからです。

普段から意識的に学習していないと、世間の人と大体似たようなものにしか接することしかできません。

また、「自分は普通のことしか書けないし、書いてもつまらないな」と思ってしまうスパイラルに入っていきます。

文章を書くという行為はヘアデザインと同じく自己表現です。

どうせ書くなら自分の色が反映された方が書く意味を見出しやすいし、モチベーションも保ちやすいでしょう。

以前ブログで書きましたが、

継続学習していると、書くべきテーマというのはどんどん浮かんでくるようになります。

またテーマに対して主体性を持てるようになり、文章自体に自分の色が反映されてきます。

そうすると、あぁこれは自分の文章だな。ということがはっきりしてくるので、自分の書いた文がヘアデザイン作品のように重要な存在として認識できるようになっていきます。

美容師の技術習得と同じように「書くこと」で自分の色を出すためには「学ぶ」しかありません。

【〜意識編〜 まとめ】

以上。ざっくりですが、文章を書く意味の大枠を書いてきました。

これだけだとまだ具体的に「書ける」というイメージは湧きにくいかと思います。

次回〜技術編〜ではより具体的に文章を書く方法について書いていきます。

関山