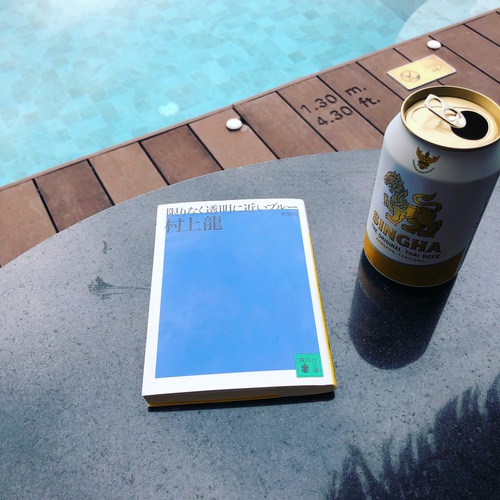

【限りなく透明に近いブルー】

この小説をはじめて読んだのはいつ頃だったろうか?

たしか二十歳そこそこだったはず。

東京は福生、米軍基地周辺を舞台にしたSEX・ドラッグのはなし。

『限りなく透明に近いブルー』

美しいタイトルとは対照的な内容。

村上龍の処女作であり、芥川賞受賞作。

元々タイトルは『クリトリスにバターを』だったそうだ。

卑猥すぎて出版社に止められたらしい。

『限りなく透明に近いブルー』で正解だろう。

じゃないと300万部以上は売れなかったはずだ。

もう何年も前だ。

ストーリー自体はすっかり記憶から抜け落ちていた。

海外に出る時は何かしら本を持っていくのだけど、今回はなぜかこの本を手に取った。

久しぶりに書き物を読んで吐き気がした。

それも胃と心臓を同時に掴まれるような吐き気だ。

小説を読み始めた頃は、好んで村上龍を読んだ。

いや、何もわかっていなかった。あの頃は。単純に。

露骨な性描写や暴力性が響いただけ。

理解とかではない。共感でもない。刺激物としての作用だ。

彼は文章表現で劇薬を生成できる稀有な作家だろう。

村上春樹と対比され、昔はW村上などと言われていたが、2人の属性はまったく違う。

春樹はストーリーの多くを覚えているが、龍のストーリはなにひとつ覚えていない。

覚えているのはクソったれな舞台設定。汚れた生(性)と暴力。

それは脳内や感覚の奥深くにこびりついて離れない烙印のようなものだ。

久しぶりに読んでフラッシュバックした。吐き気の元はここだ。一種のトラウマみたいなものか。

160p ほどの短い小説である。

さらっと読み終えた。

これが24歳の文章だろうか?

素晴らしい。突出した才能だ。

芥川賞選考ではモメたそうだが、吉行淳之介の「因果なことに才能がある」の一言で受賞が決まった。

この小説を掘り下げようと思えば深くまで掘り下げられる。

刺激物としての読み物ではなく、その先に潜っていける。

はじめて読んだ時より自分が大人になったから。

同時に、もう二度と読みたくねーな。とも思う。

もういいや。

セックス・ドラック・黒人との乱行・幻覚。

扱うテーマは今となってはさほど特殊ではない。

凡百の作家が描くと退屈なものになるだろう。

彼の文体が意味を与えるのである。

自覚的、客観的。

その後村上龍は政治・経済の方向へシフトしていく。

『カンブリア宮殿』で司会してる彼を見たことがある人もいるだろう。

僕程度の人間が言うのもなんだが、その感覚はすごくわかる。

僕は元々クリエイションサイドの人間だったが、今ではマーケットサイドの人間となった。

市場の暴力性をそれなりに理解しているつもりだ。

リアリティの前にフィクションはどれくらい説得力を持たせられるのか?

そりゃ勝てねーだろ。現実には。と、思っちゃう。

村上龍はある一定の境界線からフィクションを諦めたのではないか?

いや、才能ゆえに飽きたのかもしれない。

対象的に村上春樹は井戸を掘るようにせっせとフィクションの深みに潜っていった。

彼のインタビュー集である「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」を読むとその自覚がわかる。

頽廃や倦怠から逆説的に生の意味を見出す感性を打ち出したのはボードレールだ。

フランスの詩人・批評家。

三島由紀夫はインタビューで

「不倫や同性愛など、反社会的であることや世間から嫌悪の対象として見られるものにテーマを見出すことで、ひとつの純粋な愛のカタチを書き物として生成しているんだ」

みたいなことを語っていた。たぶん。たしか。

いや、ソースがあった。

露悪的なものから生きる意味を見出す物語は語り尽くされてきた。

語り尽くされてきたのだ。だが。それでも、人を惹きつける。

精神を捻り上げてくる。

深い闇に潜り続けて、窒息するかどうか。小説の世界にあてられてリアルで病んだり死ぬ奴もいる。

さてさて、夜中のチキンレースで精神を追い込んで、死屍累々を乗り越えた先に、光が見えてくる。

カタルシスってやつだ。

そういった世界観にうんざりしてもなお、ハマる自分がいることを自分自身がよく知っている。

時間と共に俺の精神は敏感になったのか、鈍感になったのか。

諦めたのか?

諦めたくない。

つらつらと書き連ねてきたが、何を言いたいのかというと、持ってくる本を間違えた。ということだ。

南国のプールサイドでリラックスして読む類の本ではないことは確かだ。

《いつだって、僕はこの白っぽい起伏に包まれていたのだ。

血を縁に残したガラスの破片は夜明けの空気に染まりながら透明に近い。

限りなく透明に近いブルーだ。》

美しい文章、センテンス。

感性とは、才能とはこういうことか。

境界線は、時を経ても曖昧なままそこにある。

関山