風の歌を聴け

去年末に北海道出店が決まり、毎月1週間弱ほど札幌へ出張に行くことが定例となった。

当たり前だが、札幌へは飛行機で行く。

僕は飛行機が苦手だ。でも、乗らざるをえない状況になったので乗るしかない。

当然のことながら飛行機の中はオフラインである。やれることは少ない。だからいつも適当な本を持っていく。

決まって45リットルサイズのリュック一つだけ背負って札幌へ向かう。

荷物は軽いほうがいい。重い本はダメだ。

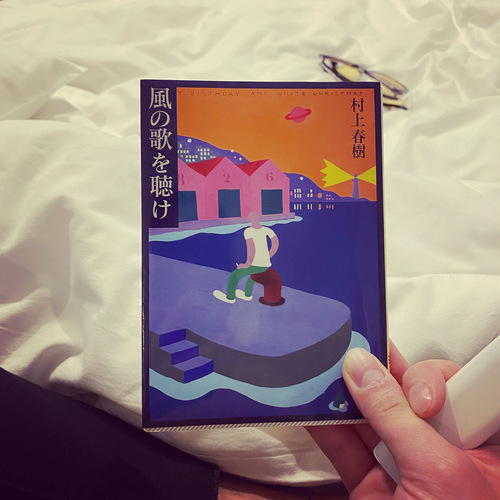

今回持って行ったのはこの本

「風の歌を聴け」

村上春樹のデビュー作。

何度読んだだろう。思い出せないくらい、節目節目に読んできた気がする。

読んだ回数と同様、ストーリーもほとんど覚えていない。

「僕はこの夏、プール一杯分のビールを飲み、何人かの女の子と寝た」

そんな内容の小説である。

くだらなく、でたらめなストーリー。

乾いた文体。飛躍的なメタファー。

この小説を読むと気持ちが軽くなる。

『完璧な文章などといったものは存在しない。完璧な絶望が存在しないようにね』

小説の冒頭だ。

この一文に意味はない。でも、一つの慰めにはなる。

昔、小説家になりたいと思ったことがある。

ブログで長ったらしい文を書くのは、おそらくその当時の名残だろう。

残念なことに僕に文才はない。物書きの道を選択をしなくて正解だった。

物書きを目指していたら早々に絶望していたはずだ。

とはいえ、美容師が向いていると思ったこともない。

美容師のほうが物書きになるより自分の能力的に「マシ」だった、というだけで、才能があったわけではない。

文章と髪の毛は違う。文は形状変化しないが、髪の毛は変化する。

ありがたいことに、自分の創作物に絶望する間もなく形は崩れる。

美容師になり、独立し、会社を起こした。

会社が成長し、いろんなことができるようになっていった。

できることが増えるにつれ、世界は広がった。

同時に落胆することも多くなった。

会社の先き行きが不安で、とかではない。

会社は順調に成長している。

そうではなく、多くの選択肢があり過ぎて、自分が何をすべきなのかがよく解らなくなっていった。

可能性があれば、それらすべてについて真剣に考えてしまう。

すべてを手に入れようとして手に入れられないこともわかっている。

そこには葛藤と同時に絶望にも似た感情がある。

この小説には抑揚がない。

ドラスティッックに変化するストーリーがあるわけでも、希望溢れる未来が書かれているわけでもない。

夏休み地元に帰省した主人公が、バーで酒を飲んで何人かの女の子と寝るだけのハナシだ。

主人公にとって重要なのは、社会と関わらないこと、人と距離を置くこと、感情を抑えること、諦めること。

彼の心の奥底は誰にもわからない。たぶん本人にもわからない。

わからないこと、理解できないこと。理解されないこと。

僕自身、なにか大それた思想を持ち合わせている人間ではないが、この感覚に自分を重ね合わせることで、すごく楽な気持ちになれる。

『優れた知性とは二つの対立する概念を同時に抱きながら、その機能を充分に発揮していくことができる、そういったものである。』

『誰だい、それは?』

『忘れたね。本当だと思う?』

主人公と友人の会話だ。

ありえそうな概念であると同時に、それは理想論に過ぎないのかもしれない。

もちろん、二つの相反する考え方を一つの優れた機能として扱えるのかどうかは僕にもわからない。

この小説を読むのは、きまって、迷ったり悩んだりしている時だ。

その時に、なぜかまた読みたくなる。

何かについて可能性を模索して、また新たな可能性について考える。

いっぱい考えてみても、答えは出ない。

完璧な自分が存在しないからこそ、絶望する。それでいいじゃないか。

僕が考えている悩みも、迷いも、くだらなく、でたらめなフィクションのようだ。であれば、絶望する必要などない。

この本を読むたび、そう思える。

僕がこの小説を何度も読み返している理由は、人格的にも精神的にも欠陥だらけの自分を慰める感覚を引き出すためなのかもしれない。

そして、現実から少し距離を置く。

それが、ストーリーなどすっかり忘れてしまっていても、毎回本棚の奥からひっぱり出してくる理由なんだと思う。

関山