【新型コロナ】雇用調整助成金の解説【必ず申請しよう】

こんにちは関山です。

本日「雇用調整助成金」の申請内容が簡素化されるという報道が出されました。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO57900280Q0A410C2EAF000/

これは朗報です。

この制度を使う事で、従業員を解雇せず雇用継続できる可能性が高まります。

経営者は必ず活用し、スタッフの雇用と会社を守りましょう。

まずはざっくり本制度について。

「雇用調整助成金」とは新型コロナ発生以前から制度としてあるものです。

急激な売上減少で雇用が難しくなり、一時的に従業員を休業とさせた際に支給される助成金です。

今回は新型コロナウィルス感染症によって大きな被害を受けた事業者を対象とした

雇用調整助成金「緊急対応期間」について書いていきます。

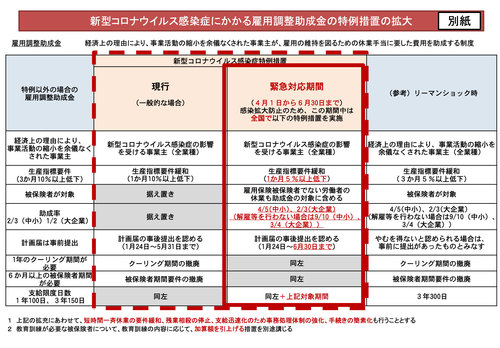

はじめに。本助成金のポイントは4点です。

1.支給の限度日数 = 191日/年(現状)

2.助成率 = 4/5(中小企業)、2/3(大企業)※解雇を行わない場合は 9/10(中小企業)3/4(大企業)

3,雇用保険被保険者でない労働者も対象に含める

4:計画届の事後提出を認める

これが基本構成となります。

ではそれぞれについて解説していきます。

1.支給の限度日数

通常この助成金における利用可能日数の最大は100日/1年です。

「緊急対応期間」では通常の100日+4月1日~6月30日までの3ヶ月を加えた191日が支給最大日数となっております。

現状では約半年間この制度を利用することができるということです。

今後の状況次第では、期間の延長などの処置が取られる可能性もあります。

3,雇用保険被保険者でない労働者も対象に含める

2.は本ブログの本丸なので、あとで述べます。

先に3.について。

今回の「緊急対応期間」においては「雇用保険被保険者でない労働者も助成金対象に含まれる」とあります。

具体的にどういうことか?というと、新入社員やアルバイトなど、まだ、雇用保険に未加入のスタッフも助成金対象となるということです。

通常だと、雇用保険加入後一定の期間が経過している被保険者が対象ですが、本制度ではその条件が撤廃されています。

新卒内定取り消し・解雇の検討・決断をした経営者もいるかと思いますが、この制度を使う事で、再考可能となるかもしれません。

4:計画届の事後提出を認める

通常は綿密な休業計画を練った上で各書類を準備し、労働局に助成金申請しないと絶対に受理されませんし、助成金も降りません。

しかし今は状況が状況だけに、先に休業を決定して、その後計画届を届け出る対応でも申請が可能です。

さて、本ブログの本丸。

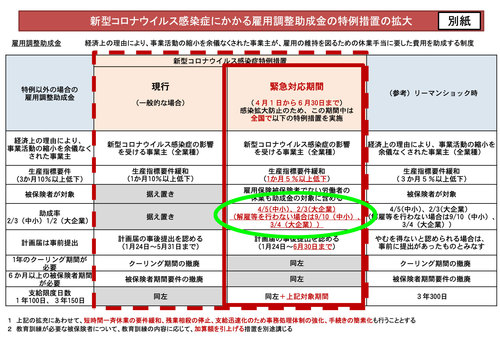

2.助成率 = 4/5(中小企業)、2/3(大企業)

※解雇を行わない場合は 9/10(中小企業)3/4(大企業)

について解説していきます。

複雑な数字が入ってきて、かなり混乱されるかもしれません。

でもすごく重要なセクションです。

理解することで、この助成金を利用することによって、社員の雇用を守れるのか?会社にいくらお金が戻ってくるのか?

がわかるようになります。

まず、再度以下の表をご覧ください。

「緊急対応期間」においては

「解雇等を行わない場合」

9/10(中小)

3/4(大企業)

とあります。

これを見て、「うちは中小だし、月給30万のスタッフであれば、9/10で27万円返ってくるのか」は、間違いです。

まず前提条件として、助成金による補助の最大上限は1日あたり8330円と定められています。

1日8330円までかぁ。。じゃあ。

「月給30万のスタッフは1日あたり1万円の日給だよね

でも、上限8330円だから×30日で249900円貰えるのかな」

これも間違いです。

実際には1日当たりではなく、月の「平均労働日数」が基礎算定基準となります。

どういうことかというと。

月平均の勤務日数が24日の場合

30万/24日=12,500円/日となります。

30日で割るのではなく、実際に働いている日数で割るわけです。

1日あたり8330円が本助成金の支給上限ということは前提条件として述べました。

ということは、実労24日で月30万のスタッフに12500円/日が満額支給されるわけではなく、どれくらい所得が高かろうと、8330円/日が支給される最大値となります。

平均労働日数24日で掛けると

8330円×24日=199920円

労働基準法に則った平均的な労働日数で照らし合わせると、本制度における助成金の限度額は一人当たり月に20万前後が上限だと考えられます。

【申請上ではさらに複雑になります】

もう一点難しいのは、申請時には個人個人の所得で個別に算出するのではなく、全従業員の平均賃金の総額(基準賃金額)から基礎算定を割り出すということです。

「個人」ではなく「会社」単位です。

「は?」

そう思われて当然です。僕もはじめそうでした、

では、もう少し細かく、かつ会社単位で本モデルを検証してみましょう。

- 基礎算定条件

美容室A(スタイリスト6名):前年度の賃金総額 30,000,000円

年間所定労働日数 250日、休業等協定書に定める支払い率 60%

解雇有り中小企業(4/5助成要件)

___________________________

美容室B(スタイリスト5/アシスタント5):前年度の賃金総額 30,000,000円

年間所定労働日数 250日、休業等協定書に定める支払い率 60%

解雇無し中小企業(9/10助成要件)

このAとB。2つの美容室をモデルケースとして算出してみます。

※「休業協定書に定める支払率」とは、今回のような臨時休業の際に会社がどれくらい従業員に給与保証するかの割合のことです。労働基準法上では最低6割と定められています。

- 助成金額の計算

美容室A平均賃金額 = 30,000,000 /( 6人 × 250日) = 20,000円

美容室A基準賃金額 = 20,000 × 60% = 12,000円

美容室A基本手当日額 = 12,000 × 4/5(解雇あり) = 9,600円

_________________________

美容室B平均賃金額 = 30,000,000 /( 10人 × 250日) = 12,000円

美容室B基準賃金額 = 12,000 × 60% = 7,200円

美容室B基本手当日額 = 7,200 × 9/10(解雇なし) = 6,480円

上記のような結果となりました。

基本日額の最高額は8,330円です。

最終的には以下の金額で確定されます。

- 基本手当日額

美容室A=9,600>8,330となるので8,330円/日

美容室B=6,480 <8,330となるので6,480円/日

これで手当の日額が確定しました。

美容室Aの場合休業日数×8330円×6人で49,980/日が支払われ

美容室Bの場合休業日数×6480円×10人で64,800円/日が支給されます。

上記2件の似たようなモデルでなんとなく全体像が見えてきたでしょうか?

ポイントはA.B美容室共に前年度の平均賃金額が同額(3000万)です。

でも、従業員数(6or10)や解雇の有無でかなり受け取れる額が変わってくるわけです。

これらを理解したうえで、休業補償や助成金申請を検討する必要があります。

【最後に。自分で申請できる?】

本日厚労省から、申請書類の簡素化、かつ申請から受給まで2ヶ月→1ヶ月に短縮されるとの発表があり、かなり期待しています。

提出書類がどれくらい簡素化されたのかは僕の方ではまだ把握できていませんが、それまでの提出書類11は種類あり、一覧がこちらになります↓

https://www.psrn.jp/feature/detail.php?id=10219

上記URLを見ればわかりますが、簡素化されたとはいえ、それなりの知識と経験、書類作成のスキルと時間が必要になるでしょう。

また、受給までの期間は短縮される見通しですが、その間発生する従業員への給与支払や家賃、ホットペッパーの広告費は発生します。

キャッシュを手元に置いておかないと、支払いができなければその時点でアウトです。

だからこそ、銀行からの資金調達は完璧に済ませておく必要があります。

助成金申請自体あまりに複雑で、手続きが難しいことから、申請自体を諦めてしまう小規模事業の経営者の方が少なからずいるそうです。

しかし、自分で申請することは可能です。

できるのですが「かなり手間だ」ということはお伝えしておきます。

弊社の場合、僕とディレクターのYORKが会社の会計・財務・税務を動かしています。

彼女(york)は大変仕事のできる人材で、僕がタッチしなくても多くの事務方を僕以上の能力で進めてくれます。

コロナ発生以前から、助成金や雇用保険の年度更新、給与計算、振り込みなど、会計・労務を任せてきました。

そういう積み重ねもあって、本助成金のほとんどを彼女が進めてくれています。その間僕は資金調達や会社の意思決定に集中できる。

今回も書類は概ね揃い、事前確認も済ませ、あとは5月1日に提出するのみとなっております。

しかし、そういった人材が傍にいない場合、全てを社長がやるべきかは判断に迷うところです。

この緊急時に社長が資金繰りや全体像の把握、会社の方向性を策定・提示できないと、意思決定できず従業員の不安は増大します。

そういう場合は申請を社労士に代行してもらうことも視野に入れてください。

とにかく今はスタッフと共に生き残る事です。

売上減少による解雇を検討している経営者は今すぐにこの制度利用を進めてください。

みんなで力を合わせて生き残りましょう!

関山

※本ブログにおける精度または真偽についての責任は負えません。計算や認識が誤っている可能性があります、各自最新情報にアクセスし、自己責任において意思決定をお願いいたします。